SIBO-Glossar: Die wichtigsten SIBO-Begriffe kurz erklärt

Wenn dein Bauch immer wieder Ärger macht – mit Blähungen, wechselnden Verdauungsproblemen oder diffusen Schmerzen – kann das ganz schön belastend sein. Sicher hast du schon Begriffe wie Reizdarm, SIBO oder Leaky Gut gehört und fragst dich: Was steckt eigentlich dahinter? Und was bedeutet das für mich?

Dieses SIBO-Glossar bringt Licht in den Dschungel der Fachbegriffe von Reizdarm, FODMAPs, Mikrobiom und SIBO. Hier findest du Erklärungen und Orientierung.

Inhaltsverzeichnis

Atemtest

Ein Atemtest ist eine einfache, nicht-invasive Untersuchung, die hilft, Verdauungsstörungen wie SIBO/IMO (Dünndarmfehlbesiedelung), zu erkennen.

Dabei trinkt man eine Zuckerlösung, und in festgelegten Abständen wird der Wasserstoff (H₂) und oft auch Methan (CH₄) in der Ausatemluft gemessen. Diese Gase entstehen, wenn Bakterien Zucker im Darm vergären.

Ein auffälliger Anstieg der Gase weist auf eine Fehlbesiedelung.

Lactulose-Atemtest

Er ist der Klassiker. Kann Fehlbesiedlungen im gesamten Dünndarm und Dickdarm diagnostizieren. Das beim Verdauungsprozess entstehende Wasserstoff und Methan werden gemessen und zeitlich eingeordnet. Dieser Test kann SIBO und IMO häufiger beweisen als Glucose. Lactulose wirkt leicht abführend. Eignet sich besser bei normalen Stuhlgang oder Verstopfung.

Glucose-Atemtest

Reagiert empfindlich auf Fehlbesiedelungen im oberen Dünndarm. Bei frühen Symptomen im Oberbauch, wie Reflux oder Sodbrennen, Magendrücken und Aufstoßen. Bessere Ergebnisse bei einer bakteriellen Überwucherung im oberen Bereich des Dünndarms. Daher kann eine SIBO nur dort erkannt werden, sonst ist von der Glucose nichts mehr da, um eine SIBO in den unteren Abschnitt oder Dickdarm nachzuweisen.

Fructose-Atemtest

Beim Fruktose-Atemtest wird geprüft, ob der Körper den Fruchtzucker (Fruktose) im Dünndarm richtig aufnehmen kann. Wird seltener verwendet. Der Test kann hilfreich sein, wenn Symptome verzögert sind oder bei Unterbauchbeschwerden. Wenn der Lactulose-Test negativ ist und deutliche SIBO-Symptome bestehen, kann ein weiterer Atemtest mit Fructose durchgeführt werden. Getestet wird hier nur der Dünndarm.

Ballaststoffe

Ballaststoffe sind unverdauliche Kohlenhydrate, die im Dickdarm von Bakterien zersetzt werden. Sie unterstützen eine gesunde Verdauung, sorgen für eine stabile Darmflora und helfen, den Stuhlgang zu regulieren. Ballaststoffe stecken vor allem in Gemüse, Salat und Obst sowie in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchte, Saaten und Samen. Für eine gesunde Ernährung werden täglich 30 g Ballaststoffe empfohlen. Bei Reizdarm oder SIBO ist allerdings nicht jeder Ballaststoff gleich gut verträglich.

Bauhin’sche Klappe

Auch Ileozökalklappe genannt, ist wie ein Ventil am Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm. Sie sorgt dafür, dass dass der Speisebrei nur in eine Richtung fließt – nämlich vom Dünndarm in den Dickdarm. So schützt die Bauhin’sche Klappe den Dünndarm vor einer möglichen Fehlbesiedlung mit Bakterien aus dem Dickdarm. Manchmal kann die Klappe auch verengt, verändert durch Operationen, Verwachsungen oder durch Entzündungen beeinträchtigt sein, was den Übergang des Darminhalts erschwert.

Candida

ist eine Hefepilzgattung, die natürlicherweise im Darm vorkommt und dort meist unauffällig bleibt. Gerät das Gleichgewicht der Darmflora aus dem Lot, kann sich Candida stark vermehren und Beschwerden wie Blähungen, Heißhunger auf Süßes oder Völlegefühl verursachen. Besser als Stuhluntersuchungen ist ein Urintest. Es gibt Candida-Arten, die den Zuckeralkohol D-Arabinitol produzieren. Bei einer Candida-Belastung steigt dieser Wert an und kann im Urin nachgewiesen werden.

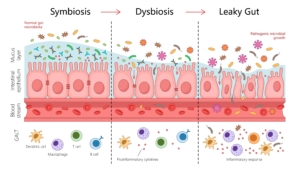

Darmbarriere

Die Darmbarriere ist eine wichtige Schutzschicht und besteht aus der Darmflora, der Schleimschicht und der Darmschleimhaut mit ihren Zellen und Immunsystem. Wertvolle Nährstoffe können in den Körper gelangen und die schädlichen Stoffe und Bakterien bleiben draußen. Eine intakte Darmbarriere schützt vor Entzündungen und unterstützt unsere Gesundheit und das Immunsystem. Ist die Darmbarriere gestört, spricht man vom Leaky Gut.

Darmflora

Darmflora (Syn. Intestinalflora, intestinale Mikrobiota, intestinales Mikrobiom)

Die Darmflora ist eine Gemeinschaft von Milliarden von Mikroorganismen. Im Dünndarm leben weniger Bakterien als im Dickdarm.

Man unterscheidet zwischen

- aeroben Bakterien – die Sauerstoff zum Leben benötigen und

- aneroben Bakterien – die ohne Sauerstoff wachsen, dann gibt es noch die

- fakultativ anaeroben Bakterien – die können mit und ohne Sauerstoff leben, dadurch sind sie anpassungsfähig.

Die aeroben Bakterien sind eher im oberen Verdauungstrakt. Die anaeroben Bakterien sind vor allem im unteren Dünn- und Dickdarm zahlreich vorhanden. Die Zusammensetzung der Darmflora hängt stark von der Ernährung ab. Ballaststoffe und abwechslungsreiche Ernährung fördern eine gesunde Darmflora.

Dünndarmfehlbesiedelung (SIBO)

SIBO steht für Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Bei einer SIBO sind im Dünndarm sind zu viele kohlenhydratspaltende Bakterien oder Archaeen. Dadurch wird der Verdauungsablauf gestört. Die Folgen sind Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall oder Verstopfung. SIBO kann durch verschiedene Faktoren entstehen: gestörte Darmbewegung, geschwächte Darmbarriere, nach Magen-Darm-Infekten, bei Stress, hormonellen Veränderungen oder nach Antibiotikaeinnahme.

Elementardiät

Die Elementardiät ist eine spezialisierte Ernährungsform, die auch manchmal Astronautenkost genannt wird, weil sie Ähnlichkeit damit hat. Das ist eine Alternative zur Antibiotikatherapie bei SIBO. Es werden dem Körper nur vorverdaute Nährstoffe zugeführt werden. Es sind Aminosäuren statt ganzer Proteine, einfache Zucker wie Glukose oder Maltodextrin und Fett in Form von leicht resorbierbaren Fettsäuren. Sie enthalten zusätzlich Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine und Elektrolyte. Es werden für 2 bis max. 3 Wochen nur diese Shakes konsumiert. Diese Ernährung ist kostenintensiv und erfordert viel Disziplin.

FODMAPs

FODMAPs sind eine Lebensmittelgruppe, die sehr gesund und gut für unsere Darmbakterien sind. FODMAPS (aus dem engl. Fermentable oligo, di-, monosaccharide and polyols) sind bestimmte, kurzkettige Kohlenhydrate und Zuckeralkohole, die im Dünndarm schlecht aufgenommen werden und im Dickdarm von Bakterien vergoren werden.

Dazu gehören z. B. Fruktose (Fruchtzucker), Laktose (Milchzucker), Fruktane (in Weizen, Zwiebeln), Galaktane (in Hülsenfrüchten) und Zuckeralkohole wie Sorbit.

Bei empfindlichen Menschen – besonders bei Reizdarm oder SIBO – können FODMAPs Blähungen, Völlegefühl, Durchfall oder Bauchschmerzen verursachen.

Fruktoseintoleranz (Fruktosemalabsorption)

Bei der Fruktoseintoleranz wird Fruchtzucker im Dünndarm nicht ausreichend aufgenommen.

Dadurch gelangt Fruktose in tiefere Darmabschnitte, wo sie von Bakterien vergoren wird – es entstehen Gase und organische Säuren, die Beschwerden wie Blähungen, Völlegefühl oder Durchfall verursachen können.

Der Fruktose-Atemtest zeigt, ob eine Malabsorption vorliegt.

Fruktoseintoleranz tritt oft gemeinsam mit SIBO oder Reizdarm auf, da die Darmschleimhaut und Transportmechanismen empfindlicher reagieren können.

Gastrokolischer Reflex

Der gastrokolische Reflex ist ein Teil der Verdauungssteuerung. Der genaue Mechanismus ist noch nicht vollständig erforscht. Man vermutet einen Zusammenhang zwischen Dehnungsrezeptoren in der Speiseröhre und Magen, die dann die Bewegungen des Dickdarms verstärkt anregen und der Darminhalt in Richtung Enddarm vorschiebt.

Myoelektrische Messungen haben ergeben, dass der gastrokolische Reflex etwa 15 Minuten nach der Nahrungsaufnahme einsetzt.

GI – Transitzeit (GI – Gastrointestinal)

Die Transitzeit beschreibt, wie lange Nahrung vom Mund bis zum Stuhlgang durch den Verdauungstrakt braucht. Eine gesunde Transitzeit ist ca. 28 Stunden, kann aber stark variieren.

Eine zu kurze Transitzeit (z. B. bei Durchfall) kann Nährstoffaufnahme verhindern, eine zu lange (z. B. bei Verstopfung oder Methan-SIBO) fördert Gärung und Fehlbesiedelung.

Gluten

Gluten ist ein Sammelbegriff für Eiweißbestandteile im Getreide (v. a. in Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste).

Nur Menschen mit Zöliakie müssen Gluten strikt meiden, weil ihr Immunsystem die Darmschleimhaut angreift. Vermutlich wird das Immunsystem durch das Gluten getriggert. Entzündungen werden begünstigt und damit ein Leaky gut hervorgerufen.

Histamin

Histamin ist ein natürlicher Botenstoff, der in vielen Lebensmitteln vorkommt (z. B. in gereiftem Käse, Rotwein, Sauerkraut, Fisch).

Bei einer Histaminintoleranz wird das Enzym DAO (Diaminoxidase), das Histamin abbaut, unzureichend gebildet.

Histamin reichert sich im Körper an und kann Symptome wie Kopfschmerzen, Hautrötung, Herzklopfen, Magenbeschwerden oder Durchfall auslösen.

Bei SIBO kann Histamin zusätzlich vermehrt entstehen, weil bestimmte Bakterien histaminbildend sind.

Möglichkeit von Störungen des Histamins:

- Es gelangt viel über die Nahrung, Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel in den Körper.

- Es wird übermäßig eigenes Histamin (Histamin ausschüttende Mastzellen) freigesetzt.

- Es fehlt an Histamin abbauenden Diaminoxidase (DAO).

- Der Abbau von Histamin wird z.B. durch Medikamente, Nährstoffmangel oder Toxine gestört.

Laktoseintoleranz

Bei einer Laktoseintoleranz fehlt das Enzym Laktase oder ist vermindert, das den Milchzucker (Laktose) spaltet. Wird die Laktose nicht verdaut, gelangt sie ungespalten in den Dickdarm. Es entstehen Gase, die zu Blähungen, Völlegefühl oder Durchfall führen.

Es gibt eine primäre Laktoseintoleranz, eine genetisch bedingte Form, bei der die Produktion von Laktase im Dünndarm mit dem Alter abnimmt. Sie entwickelt sich langsam und betrifft meistens Erwachsene.

Die sekundäre Laktoseintoleranz entsteht häufig durch eine Schädigung der Dünndarmschleimhaut. Dann ist der Laktasemangel meist vorübergehend und kann sich wieder bessern, wenn die Ursache behandelt wird.

Die Diagnose erfolgt meistens durch den Laktose-Atemtest. Viele SIBO-Betroffene haben zusätzlich eine Laktoseintoleranz, weil die Schleimhaut durch die Fehlbesiedlung gereizt ist.

Leaky Gut (durchlässiger Darm)

Der Begriff „Leaky Gut“ (durchlässiger Darm) meint, dass die Darmwand, genauer gesagt, die sogenannte Darmbarriere, nicht mehr ausreichend dicht ist. Im Normalfall sorgt diese Barriere dafür, dass nur vollständig verdaute Nährstoffe, Vitamine und Wasser vom Darm ins Blut gelangen. Sie besteht aus Zellschichten, die eng miteinander verbunden sind, diese Zellverbindungen heißen „Thight Junctions“. Sie entscheiden als Türsteher, was passieren darf – und was draußen bleibt. Werden diese Thight Junctions undicht, wird auch die Darmschleimhaut durchlässig.

Bei SIBO oder Reizdarm wird der Leaky Gut häufig durch chronische Reizung, Stress oder Entzündungsprozesse begünstigt.

Mikrobiom (Darmflora)

Das Mikrobiom umfasst alle Mikroorganismen im Darm – Bakterien, Pilze, Viren.

Sie leben in einer empfindlichen Balance und übernehmen lebenswichtige Aufgaben: Nährstoffverwertung, Vitaminproduktion, Schutz der Schleimhaut und Unterstützung des Immunsystems.

Bei SIBO oder Reizdarm kann diese Balance gestört sein. Dann überwiegen Gärungs- oder Fäulnisbakterien, während nützliche Arten zurückgedrängt werden. Das führt zu einer Fehlbesiedelung, die Beschwerden aufrechterhält.

Mikrobiomanalyse

Die gängigste Methode ist die 16S-rRNA-Sequenzierung. Ein kurzer Abschnitt der bakteriellen DNA dient als „Barcode“, mit dem sich jede Bakterienart identifizieren lässt. Bei diesem Test wird das genetische Material aller Bakterien in einer Stuhlprobe „ausgelesen“. So entsteht ein viel detaillierteres Bild: Welche Bakterien leben da? Wie viele verschiedene Arten sind es? Wie ist das Gleichgewicht – gibt es eine gesunde Mischung oder vielleicht eine Dysbalance? Dieser Test erkennt auch die stillen, schwer nachweisbaren und bislang unbekannten Mitbewohner. Das hilft, wenn du chronische Beschwerden, Verdauungsprobleme oder ein Gefühl, dass etwas nicht stimmt, hast.

Was dieser Test nicht kann: Er findet keine akuten „Schurken“ (z.B. Salmonellen), ist also nicht für Infektionen gedacht. Außerdem kann er nicht direkt sagen, ob die gefundenen Bakterien noch leben oder genau, was sie im Moment tun – er zeigt nur, dass sie da waren.

MMC (Migrating Motor Complex)

Ein wichtiger Bestandteil ist der sogenannte Migrating Motor Complex – eine „Reinigungswelle“, die alle 90–120 Minuten zwischen den Mahlzeiten aktiv wird und Bakterienreste nach unten in den Dickdarm transportiert. Die Motilität beschreibt die rhythmischen Bewegungen des Darms, die den Speisebrei weitertransportieren.

Wenn dieser Mechanismus gestört ist – etwa durch Stress, unregelmäßiges Essen oder Schilddrüsenunterfunktion, können sich Bakterien im Dünndarm ansiedeln und SIBO begünstigen.

PPI – Protonenpumpenhemmer

PPIs sind Medikamente, die die Produktion von Magensäure im Magen reduzieren. Sie blockieren die Zellen der Magenschleimhaut, die für die Produktion von Magensäure verantwortlich sind. Das Präparat wirkt bei der Einnahme nicht direkt im Magen, es muss erst im Dünndarm über den Blutkreislauf resorbiert werden und wird dann in die Magenschleimhautzelle geschickt. Typische Wirkstoffe aus dieser Gruppe sind Omeprazol, Pantoprazol und Esomeprazol

Präbiotika

sind im Gegensatz zu Probiotika keine lebenden Organismen. Es sind unverdauliche Ballaststoffe, eine Art Pflanzenfasern, wie Inulin oder Fructose-Oligosaccharide (FOS), Flohsamenschalen und Akazienfasern. Sie können im Magen und Dünndarm nicht aufgespalten und verdaut werden und gelangen so intakt in den Dickdarm.

Zu den Spitzenreitern unter den präbiotischen Lebensmitteln zählen: Spargel, Pastinaken, Knoblauch, Lauch, grüne Bananen, Artischocken, Hafer, Roggen. Inulin steckt vor allem in Chicoree, Topinambur und Schwarzwurzeln.

Diese komplexen Kohlehydrate sind nicht leicht verdaulich. Vor allem FODMAP-sensitive Menschen, mit Reizdarm und Nahrungsmittelintoleranzen Betroffene reagieren auf diese Lebensmittel. Eine behutsame und kontinuierliche Integration in den täglichen Speiseplan ist sinnvoll.

Probiotika

Probiotische Bakterien sind lebende Mikroorganismen und sie dürfen nur als solche bezeichnet werden, wenn sie folgende Eigenschaften haben:

- eine positive gesundheitsfördernde Wirkung

- ausreichend Lebendkeimgehalt im Präparat

- Fähigkeit zur Vermehrung

- Lebensfähigkeit im Magen-Darm-Trakt

- in der Lage sind, an die Darmoberfläche anzuhaften

- Stabilität während Herstellung und Lagerung

Man unterscheidet zwischen probiotischen Arzneimitteln – hier muss die Wirksamkeit in wissenschaftliche Studien nachgewiesen werden – probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln und probiotischen Lebensmitteln, wie z.B. Sauerkraut.

RDS – Reizdarmsyndrom

Das Reizdarmsyndrom ist eine funktionelle Darmerkrankung. Das bedeutet: Es liegen keine organischen Schäden vor, dennoch bestehen anhaltende Beschwerden wie Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung.

Die Ursachen sind vielfältig – Beeinträchtigungen der Darmbewegung, Stress, Veränderungen des Mikrobioms, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Infektionen.

Oft überschneiden sich Reizdarm und SIBO, weshalb eine differenzierte Betrachtung wichtig ist.

SIBO-Formen

- Methandominante SIBO/IMO (Intestinal Methan Overgrowth) (CH4). Hier wird Methan nicht von Bakterien, sondern von Archaeen produziert. Oft ist nicht allein der Dünndarm, sondern auch der Dickdarm betroffen. IMO wird häufig mit Verstopfung in Verbindung gebracht.

- Wasserstoffdominante SIBO. (H2) Bei dieser Form produzieren überwuchernde Bakterien Wasserstoff. Diese Form wird häufig von Durchfall begleitet.

- Schwefelwasserstoff-SIBO auch H2S-Typ genannt. Hier steht noch kein Atemtest zur Verfügung. Eine Mikrobiom-Analyse kann mehr Klarheit verschaffen.

- SIFO – (Small Intestine Fungal Overgrowth) steht für eine Pilz-Fehlbesiedlung im Dünndarm

Die unterschiedlichen Varianten können auch kombiniert vorliegen.

Unverträglichkeiten (Nahrungsmittelunverträglichkeiten)

Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit bedeutet meist eine Schwierigkeit, diese Stoffe richtig zu verdauen oder zu verarbeiten. Das kann zu Beschwerden wie Bauchschmerzen, Blähungen oder Durchfall führen. Im Unterschied zur Allergie ist das Immunsystem dabei nicht beteiligt, es gibt also keine Abwehrreaktion wie bei einer echten Allergie. Die Symptome treten oft abhängig von der Menge des unverträglichen Lebensmittels auf und sind meist auf den Verdauungstrakt beschränkt. Beispiele für häufige Unverträglichkeiten sind die Laktoseintoleranz (Milchzucker) oder Fruktosemalabsorption (Fruchtzucker). Bei Reizdarm und SIBO treten solche Reaktionen häufig auf, weil die Darmschleimhaut gereizt und das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht ist.

Verdauungsrückstände

Verdauungsrückstände im Stuhl sind unverdaute Reste von Nahrungsbestandteile, die nach dem Verdauungsprozess im Stuhl übriggeblieben sind oder vom Körper nicht vollständig aufgenommen wurden. Das sind hauptsächlich Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Bei einer Mikrobiomuntersuchung geben diese Rückstände einen Hinweis ob z.B. bestimmte Enzyme fehlen oder Verdauungsstörungen vorliegen.

Zonulin

Zonulin ist ein körpereigenes Protein, das die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut (Tight Junctions) reguliert.

Ein erhöhter Zonulinspiegel kann auf eine gestörte Darmbarriere – also einen sogenannten Leaky Gut – hinweisen.

Das kann Entzündungen fördern und das Risiko für Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Autoimmunreaktionen erhöhen. Zonulin kann im Stuhl und im Blut untersucht werden.

Fazit: Deinen Darm verstehen heißt, dich selbst besser verstehen

Ein Darm, der rebelliert, will nicht „nerven“ – er will etwas sagen.

Wer seine Sprache versteht, kann viel verändern.

Dieses Glossar soll dir helfen, die vielen Fachbegriffe rund um Reizdarm und SIBO zu entwirren – damit du Zusammenhänge erkennst und Vertrauen in deinen Körper zurückgewinnst.

Denn Heilung beginnt oft genau dort: beim Verstehen.

Hast du den von dir gesuchten Begriff nicht entdeckt? Schreib mir eine Nachricht und ich füge ihn dann ein.

Melde dich zum meinem Newsletter an, um keine exklusive SIBO- und Verdauungs-Tipps als Erste oder Erster zu erfahren.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Blogartikels dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keinesfalls eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Bei gesundheitlichen Beschwerden, Verdacht auf SIBO, Lebererkrankungen oder anderen medizinischen Problemen solltest du immer einen qualifizierten Facharzt aufsuchen. Die vorgestellten naturheilkundlichen und wissenschaftlichen Empfehlen sind sorgfältig recherchiert, ersetzen aber nicht die individuelle Beratung und Therapie durch einen Experten. Die Umsetzung der Tipps erfolgt auf eigenen Verantwortung

Quellen:

https://flexikon.doccheck.com/de/

Über mich: Mein Ansatz – medizinisch fundiert und ganzheitlich gedacht. Als Heilpraktikerin mit jahrelanger Praxiserfahrung, schaue ich nicht nur auf Symptome, sondern dorthin, wo Zusammenhänge sichtbar werden – zwischen Darm und dem gesamten Körper. Viele quälen sich jahrelang mit SIBO, Reizdarm und Verdauungsstörungen herum, ohne eine Erklärung zu bekommen. Ich schaue dorthin, wo andere oft aufhören. Ich glaube daran, dass niemand seine Beschwerden „einfach hinnehmen“ muss.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!