Leaky Gut – Fakten und Mythen und was du tun kannst

Überall liest und hörst du von Leaky Gut (durchlässiger Darm). Die Forschung rund um die Darmbarriere liefert immer mehr spannende Erkenntnisse – doch nicht alles, was im Internet kursiert, ist wissenschaftlich abgesichert. Wer hat nun recht? Was ist Fakt, was Mythos?

Ziel dieses Blogartikels: Dir Orientierung geben, echte Fakten von Mythen trennen – und vor allem konkrete, praktikable Tipps, wie du selbst etwas für deine Darmschleimhaut tun kannst. Kein Fachchinesisch, keine Angstmache, sondern Orientierung, die dir weiterhilft.

Inhaltsverzeichnis

1. Was bedeutet Leaky gut eigentlich?

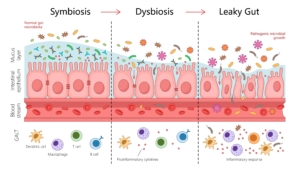

Der Begriff „Leaky Gut“ (durchlässiger Darm) meint, dass die Darmwand, genauer gesagt, die sogenannte Darmbarriere, nicht mehr ausreichend dicht ist. Im Normalfall sorgt diese Barriere dafür, dass nur vollständig verdaute Nährstoffe, Vitamine und Wasser vom Darm ins Blut gelangen. Sie besteht aus Zellschichten, die eng miteinander verbunden sind, diese Zellverbindungen heißen „Thight Junctions“. Sie entscheiden gewissermaßen als Türsteher, was passieren darf – und was draußen bleibt. Werden diese Thight Junctions undicht, wird auch die Darmschleimhaut durchlässig.

Nun können zum Beispiel, Viren, Bakterien und deren Giftstoffe, halb verdaute Nahrungsbestandteile, fettunlösliche Stoffe, chemische Schadstoffe und andere Substanzen in den Darm oder aus dem Darm in den Blutkreislauf gelangen. Nach aktuellem Forschungsstand besteht der Verdacht, dass lokale Entzündungen, Immunreaktionen und eine Reihe unspezifischer Beschwerden begünstiget werden – von Blähungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten bis zu Erschöpfung und Problemen mit dem Immunsystem.

Wichtig: Viele Symptome überschneiden sich mit anderen Darmproblemen wie Dysbiose (Ungleichgewicht der Darmflora), SIBO oder Reizdarm. In der Schulmedizin spricht man oft sachlicher von einer erhöhten intestinalen Permeabilität oder einer gestörten Darmbarriere- und nicht jeder Arzt oder Ärztin akzeptiert den Begriff „Leaky Gut-Syndrom“.

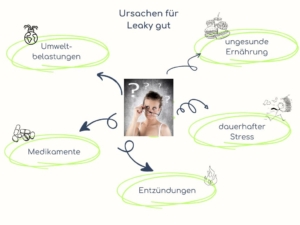

2. Wodurch entsteht ein Leaky Gut?

Das passiert nicht einfach über Nacht, sondern durch die alltäglichen Einflüsse. Dauerhafter Stress, häufige Medikamenteneinnahme (wie Schmerzmittel, Magensäureblocker, Antibiotika oder Kortison), eine zucker- und fettreiche Ernährung, wenig Ballaststoffe, Alkohol und Nahrungszusatzstoffe können die feine Darmwand schwächen. Auch Infektionen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder ein Ungleichgewicht deiner Darmbakterien spielen eine Rolle. Die Folge. Deine Darmschleimhaut reagiert gereizt, es kommt zu winzigen Entzündungen – und mit der Zeit wird die Barriere immer durchlässiger.

3. Symptome und Folgen eines Leaky Gut

Leaky Gut zeigt sich durch eine Vielzahl an Beschwerden – oft nicht nur im Verdauungstrakt, sondern im ganzen Körper:

- Verdauungsprobleme: Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall, wechselnder Stuhlgang, plötzliche neue oder zunehmende Unverträglichkeiten und Nahrungsmittelallergien.

- Systemische Beschwerden: Ständige Müdigkeit (Brain Fog), Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen, Erschöpfung und Stimmungsschwankungen. Häufig auch Hautprobleme wie Ekzeme, Neurodermitis oder Rosazea sowie wiederkehrende Gelenk- und Muskelschmerzen.

- Verbindung zu Allergien und chronischen Erkrankungen: Die Forschung bringt eine gestörte Darmbarriere mit Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto, rheumatoider Arthritis oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen in Zusammenhang. Diskutiert werden zudem Zusammenhänge mit Zöliakie, Reizdarm, Asthma und chronische Entzündungen im Körper. Viele Autoimmunerkrankte haben ein Leaky-Gut-Syndrom – selbst wenn ihr Darm keine (spürbaren) Probleme verursacht.

4. Was bedeutet Leaky Gut bei Reizdarm und SIBO?

Leaky Gut und Reizdarm haben unterschiedliche Auslöser, hängen aber eng zusammen. SIBO kann Leaky Gut verursachen, und beides kann Symptome hervorrufen, die auch beim Reizdarm auftreten. Hast du anhaltende Beschwerden, solltest du das im Blick behalten.

4.1. Bei SIBO (Dünndarmfehlbesiedlung)

Hier haben sich zu viele oder falsche Bakterien im Dünndarm angesiedelt. Die Schadstoffe und Gase, die die Dünndarmschleimhaut reizen, machen die Dünndarmschleimhaut durchlässiger und es kann ein Leaky Gut entstehen.

4.2. Bei Reizdarm (IBS)

Reizdarm ist eine Sammelbezeichnung für chronische Blähungen, Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen und Stuhlunregelmäßigkeiten. SIBO oder Leaky Gut oder beides können ein Auslöser oder Verstärker vom Reizdarm sein.

5. Wie wird ein Leaky Gut festgestellt?

5.1. Alpha-1-Antitrypsin

Der Alpha-1-Antitrypsin (AAT9) hilft zu erkennen, ob dein Darm durchlässig oder entzündet ist, indem er misst, wieviel Schutz-Eiweiß über die Darmschleimhaut „ausläuft“. Sind die Werte erhöht, deutet das darauf hin, dass deine Darmschleimhaut geschädigt oder entzündet ist. Dass die Darmbarriere nicht mehr richtig funktioniert, Alpha-1-Antitrypsin aus dem Blutkreislauf in den Darm gelangt und dort mit dem Stuhl ausgeschieden wird.

5.2. Laktose-Mannitol-Test

Dieser Test ist eine Methode, um die Durchlässigkeit deiner Darmwand zu messen. Dabei trinkst du eine Lösung mit zwei verschiedenen Zuckerarten: Mannitol, das leicht vom Darm aufgenommen wird, und Lactulose, das normalerweise kaum durch die Darmwand gelangt. Nach dem Trinken sammelst du über circa 5-6 Stunden deinen Urin. Im Labor schaut man dann, wie viel von jedem Zucker im Urin ist. Bei einem gesunden Darm findet man mehr Mannitol (10-30 %) als Lactulose (ungefähr 1 %) im Urin, was auf eine undichte Darmwand hindeutet.

5.3. Zonulin

Zonulin ist ein Eiweiß, das in deinem Darm eine wichtige Rolle spielt, um zu steuern, wie dicht die „Versiegelungen“ zwischen den Zellen deiner Darmschleimhaut – die sogenannten Tight Junctions – sind. Man kann die Zonulin-Werte im Blut oder Stuhl messen. Studien zeigen, dass hohe Zonulin-Werte bei bestimmten chronischen Erkrankungen wie Zöliakie oder Typ-1-Diabestes häufiger vorkommen. Die Aussagekraft der Zonulin-Werte allein ist umstritten und sollte immer mit anderen Untersuchungen betrachtet werden.

5.4. Calprotectin

Calprotectin ist ein Eiweiß, das von deinen Immunzellen im Darm freigesetzt wird, wenn dort eine Entzündung vorliegt. Der Test hilft herauszufinden, ob deine Verdauungsbeschwerden von einer echten Entzündung kommen oder eher funktionell sind. Dieser Test kann eine erste Orientierung geben, ob weitere Untersuchungen nötig sind – und er zeigt auch, wie stark die Entzündung gerade ist.

5.5. I-FABP

I-FABP ist ein kleines Eiweiß, das in den Zellen der Darmwand steckt. Seine Aufgabe ist es, bei der Aufnahme von Fettsäuren zu helfen. Wenn die Darmwand aber verletzt oder undicht ist, gelangt I-FABP ins Blut. Findet man erhöhte Werte im Blut, ist das ein Zeichen dafür, dass deine Darmschleimhaut echten Stress hat und Hilfe braucht.

5.6. Konfokale Laserendomikroskopie (CLE)

Mit der neuen CLE-FAST Diagnostik können Ärzt:innen in der Klinik live und direkt beobachten, wie deine Dünndarmschleimhaut auf bestimmte Nahrungsmittel reagiert – quasi in Echtzeit. Dabei schaut man besonders auf eine typische Reaktion: das Leaky-Gut-Syndrom. Das bedeutet, dass die Schleimhaut des Dünndarms bei Kontakt mit problematischen Lebensmitteln „undicht“ wird.

6. Welche Vorteile bringt eine Mikrobiom-Darm-Analyse?

Der Unterschied zwischen einer Mikrobiom-Untersuchung und klassischen Stuhluntersuchung

- Bei der Mikrobiom-Untersuchung betrachtet man die gesamten Mikroorganismen im Darm. Sie ist eine Bestimmung des humanen intestinalen Mikrobioms mittels Genomsequenzierung der Darmflora.

- Bei der klassischen Stuhluntersuchung sucht man nach bestimmten krankheitserregenden Bakterien, Viren oder Parasiten, die für eine Infektion verantwortlich sein könnten.

Gezielte Ursachenforschung: Die Analyse der Mikrobiom-Untersuchung zeigt, welche Mikroorganismen in deinem Darm leben – vor allem Bakterien und Pilze – und wie sie zusammengesetzt sind. Zusätzlich überprüft sie wichtige biochemische Marker, die Hinweise auf Verdauungsprobleme, Entzündungen oder eine geschwächte Darmbarriere geben können. Dazu gehören unter anderem der pH-Wert, Verdauungsrückstände, Gallensäuren, Bauchspeicheldrüsenenzyme, sowie Immunmarker wie Calprotectin und Zonulin.

Effizienzsteigerung der Behandlung: Du kannst unnötige Maßnahmen vermeiden. Sie ermöglicht die richtige Wahl der passenden Darmbakterien.

Insgesamt sorgt eine Mikrobiom-Analyse dafür, dass die Behandlung nicht auf bloßes Ausprobieren beschränkt bleibt, sondern zielgerichtet – das spart dir Zeit, Geld und Nerven.

Wichtig: Die Testergebnisse solltest du unbedingt mit einem erfahrenen Arzt oder Therapeuten besprechen, da die Symptome sehr unspezifisch sein können und auch auf andere Erkrankungen hindeuten könnten.

7. Grenzen und Kritikpunkte – was (noch) nicht wissenschaftlich belegt ist

Laboruntersuchungen (in Blut und Stuhl) geben Hinweise auf ein mögliches Leaky Gut-Syndrom. Es gibt aber aktuell keine allseits akzeptierten Laborveränderungen, die ein Leaky Gut-Syndrom definieren oder sicher diagnostizierbar machen. Vielmehr ist es notwendig, Erkrankungen die zu einer Permeabilitätsstörung führen können, auszuschließen.

- Die Zuverlässigkeit und Aussagekraft der Tests im Rahmen einer Leaky Gut-Diagnose sind wissenschaftlich umstritten.

- Die Schulmedizin erkennt das Leaky Gut-Syndrom nicht als eigenständige Krankheit an, auch wenn die gestörte Darmbarriere in der Wissenschaft zunehmen erforscht wird.

- Da die Diagnose methodisch nicht eindeutig ist, sollte man sich nicht auf einen einzelnen Test verlassen, sondern ein umfassendes Gesamtbild aus Symptomen und weiteren Untersuchungen erstellen.

8. Mythencheck – was stimmt nicht?

Mythos 1: Löcher im Darm

Es gibt keine echten Löcher in der Darmwand. Die Verbindungen zwischen den Zellen (Thight Junctions) sind durchlässig geworden. Das ist eher vergleichbar mit einer Tür, die nicht mehr richtig schließt – nicht mit einem zerfetzten Netz.

Mythos 2: Leaky Gut ist eine offiziell anerkannte Krankheit

Noch ist Leaky-Gut-Syndrom in der Schulmedizin keine eigenständige Diagnose. Zwar gibt es mittlerweile viele Hinweise auf eine gestörte Darmbarriere bei bestimmten Erkrankungen, doch klar diagnostische Kriterien fehlen. Die Forschung arbeitet intensiv daran, mehr Klarheit zu schaffen.

Mythos 3: Eine Darmreinigung „putzt“ den Darm und behebt Leaky Gut

Im Gegenteil – intensive Darmreinigungen können den Darm zusätzlich reizen und die Darmbarriere noch mehr schwächen. Sanfte, gezielte Maßnahmen sind der bessere Weg.

Mythos 4: Leaky Gut geht nicht mehr weg

Die Darmschleimhaut hat eine erstaunliche Fähigkeit zur Regeneration. Auch wenn die Darmbarriere durchlässig geworden ist, lassen sich die Verbindungen zwischen den Darmzellen wieder stärken.

9. Mit welchen Tests kannst du selbst starten?

✅ Starte mit einem Ernährungstagebuch. Mach es zur Routine. Führe es über einen Zeitraum von zwei Wochen. Das hilft Muster zu erkennen. Tauchen Beschwerden immer bei bestimmtem Lebensmittel oder zu bestimmten Tageszeiten auf. Erstelle Spalten für Datum, Uhrzeit, Symptom (z.B. Blähungen, Bauchschmerzen, Müdigkeit …), Stärke des Symptoms (z.B. 1-10), mögliche Auslöser (Stress, Zyklus, Bewegung). Notiere besondere Gewürze, Zusatzstoffe, Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente.

✅ Stuhltest: Du kannst im Zweifel erstmal mit einem Zonulin-Test beginnen. Er allein zeigt aber nur diesen Wert und du solltest dann doch besser eine Mikrobiom-Analyse anschließen, um detaillierte Informationen über die Zusammensetzung und Aktivität deiner Darmflora zu bekommen. Die moderne 16S-rRNA-Gensequenzierung bietet eine präzisere und umfassendere Analyse. Es ist eine Art „genetischer Fingerabdruck“ und diese Technik bietet somit eine genaue und umfassendere Analyse des Darmmikrobioms. Du bekommst einen Einblick in die bakterielle Stoffwechselaktivität, den pH-Wert, Diversität der Bakterien, Verdauungsrückstände, Entzündungsmarker und Parasiten.

Lass die Ergebnisse am besten immer von einer erfahrenen Fachkraft interpretieren. Hinweis: Kein Test liefert eine „100% sichere Diagnose

10. Wie lässt sich ein Leaky Gut ganzheitlich behandeln?

Nahrungsmittel, Mikronährstoffe und pflanzliche Präparate

♥Präbiotika: sind unverdauliche Nahrungsbestandteile, meist Ballaststoffe aus Obst, Gemüse, Flohsamenschalen. Besonders bei Verstopfung und Reizdarm sehr hilfreich, weil sie den Stuhl regulieren – wichtig: immer ausreichend trinken. Sie fördern das Wachstum der guten Darmbakterien. Reizdarm- und SIBO-Betroffene und bei Fruktoseintoleranz werden diese Produkte am Anfang häufig nicht gut vertragen und die Symptome können sich verstärken, weshalb eine individuelle Anpassung wichtig ist.

♥Probiotika: Hochwertige Präparate auf Basis einer Mikrobiom-Analyse oder gezielte Stämme wählen. Es gibt viele probiotische Stämme, aber nicht alle von ihnen sind ausreichend erforscht. Bei der Auswahl eines Präparats empfehle ich, die Stammebene zu prüfen, ob mit den Stämmen Humanstudien durchgeführt worden sind. Bei SIBO besonders vorsichtig starten.

♥Probiotische Lebensmittel: Joghurt, Kefir oder fermentiertes Gemüse bringen zusätzliche gute Bakterien in den Darm.

♥Pflanzliche Mittel: Pfefferminze wirkt krampflösend, ideal bei Blähungen und Schmerzen, am besten als magensaftresistente Kapsel.

♥Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle: Diese klassische Pflanzenkombination können bei Durchfall, Blähungen und Schleimhautentzündung unterstützend wirken.

♥L-Glutamin – der Baustein für die Darmzellen: Sie ist eine wichtige Aminosäure, die deinen Darmzellen hilft, sich zu reparieren und zu erneuern. Besonders die Schleimhautzellen im Dünndarm, die sich ständig teilen, brauchen viel L-Glutamin. Eine natürliche Quelle für L-Glutamin ist zum Beispiel Knochenbrühe.

♥Bitterstoffe – natürliche Helfer für die Verdauung: Bitterstoffe regen die Produktion von Magensäure und Verdauungsenzymen an, unterstützen die Beweglichkeit der Gallenblase und bereiten die Bauchspeicheldrüse auf die Nahrungsaufnahme vor. Lebensmittel oder Präparate mit Bitterstoffen wie Wermut, Enzian, Tausendgüldenkraut, Apfelessig und andere können helfen, das richtige Milieu im Darm zu schaffen und so die Darmgesundheit zu unterstützen.

Stressmanagment und Lebensstil

Stress wirkt sich negativ auf den Darm aus und kann die Darmbarriere weiter schwächen. Entspannungsübungen, regelmäßige Bewegung und ein bewusster Umgang mit Stress sind wichtige Bausteine der Therapie.

- Regelmäßige Entspannungsübungen: Yoga, Nidra-Yoga, Meditation und Atemtechniken helfen, Stress zu reduzieren, der den Darm negativ beeinflusst.

- Schlaf optimieren: Achte auf ausreichend und guten Schlaf, denn dieser ist essenziell für die Regeration deine Darms.

- Bewegung: Schon 20 Minuten Spazierengehen täglich können die Darmtätigkeit verbessern.

11. Red Flags

Wenn du diese Symptome hast, ist eine ärztliche Abklärung unbedingt notwendig:

- plötzlich auftretende Bauchschmerzen und druckempfindlicher Bauch

- Fieber

- Gewichtsverlust und Schwitzen in der Nacht

- Blut im Stuhl

- nachts erwachen wegen Beschwerden

- Stuhl-/Harnverhalten

Leaky Gut ist kein Schicksal. Auch wenn die Symptome diffus wirken – du kannst viel tun, um deinen Darm zu stärken. Wenn du dich darin wiedererkennst und dir einen roten Faden wünschst, lass uns sprechen. Gemeinsam finden wir den Weg, der für dich passt – damit dein Darm wieder das tut, was er am besten kann: dich gesund halten.

👉 Hast du schon mal von Leaky Gut gehört – oder bist du vielleicht selbst betroffen?

Schreib’s in die Kommentare – ich bin gespannt auf deine Erfahrungen!

🔎 Du willst noch mehr Tipps rund um deine Darmgesundheit?

Dann trag dich doch in meinen Newsletter ein.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Blogartikels dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keinesfalls eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder anderen medizinischen Problemen solltest du immer einen qualifizierten Facharzt aufsuchen. Die vorgestellten naturheilkundlichen und wissenschaftlichen Empfehlungen sind sorgfältig recherchiert, ersetzen aber nicht die individuelle Beratung und Therapie durch einen Experten. Die Umsetzung der Tipps erfolgt auf eigenen Verantwortung.

Quellen:

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22724-leaky-gut-syndrome

Wie Medikamente das Mikrobiom des Darms beeinflussen

Dauerhafte Medikamenteneinnahme – Multilac Darmsynbiotikum

Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria | Nature

Über mich: Mein Ansatz – medizinisch fundiert und ganzheitlich gedacht. Als Heilpraktikerin mit jahrelanger Praxiserfahrung, schaue ich nicht nur auf Symptome, sondern dorthin, wo Zusammenhänge sichtbar werden – zwischen Darm und dem gesamten Körper. Viele quälen sich jahrelang mit SIBO, Reizdarm und Verdauungsstörungen herum, ohne eine Erklärung zu bekommen. Ich schaue dorthin, wo andere oft aufhören. Ich glaube daran, dass niemand seine Beschwerden „einfach hinnehmen“ muss.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!